『多聞山毘沙門天王之縁起』負け知らずと呼ばれるは、斯くの如し。

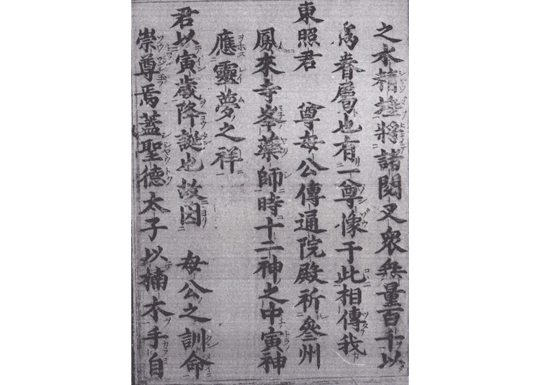

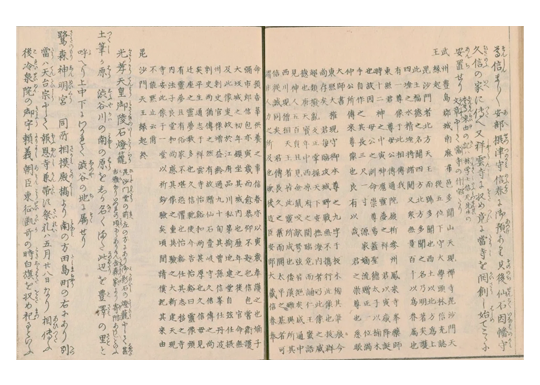

東京南麻布にある多聞山天現寺のご本尊と開山の縁起は、徳川幕府公式文書『多聞山毘沙門天王之縁起』に記載されています。その原本複写,翻刻,読み下しおよび現代語訳を記載します。なお、原本は、愛知県西尾市岩瀬文庫の収蔵書物を複写したものです。

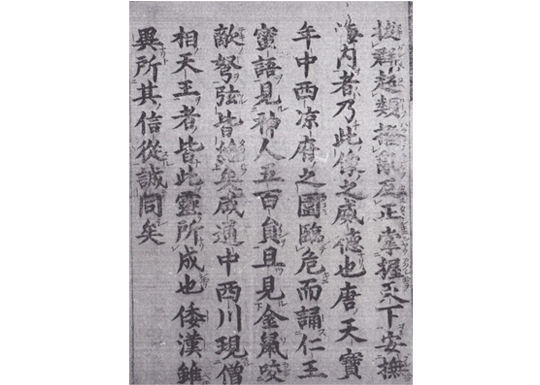

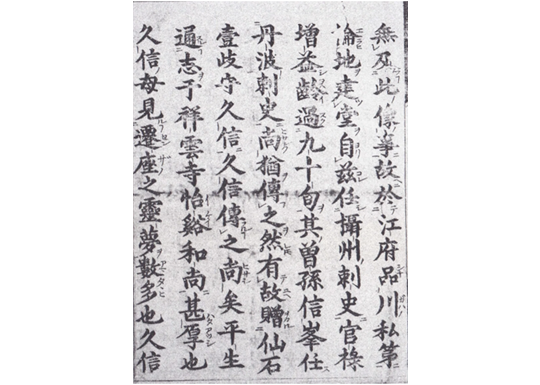

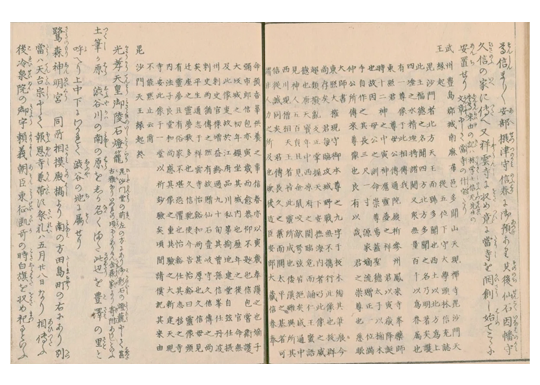

原本(標題)

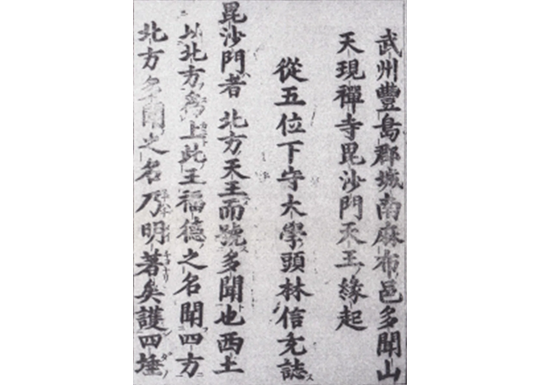

一頁

原本

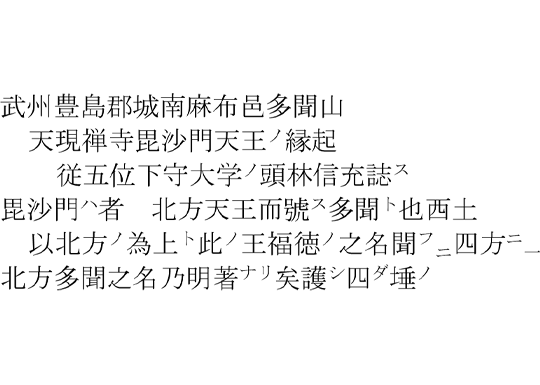

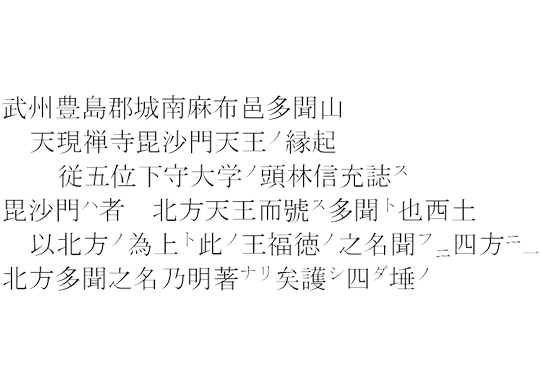

書き下し

武州豊島群城南麻布村多聞山

天現禅寺毘沙門天王の縁起

従五位下守大学頭 林信允 誌す

毘沙門は、北方天王と号す多聞なり。西土北方の福徳、四方に名聞す。

北方多聞の名すなわち名著なり。四埵を護し

翻訳

武州豊島群城南麻布村多聞山

天現禅寺毘沙門天の縁起

従五位下 大学守 林信允 誌す

毘沙門天は北方の福徳として、四方に知られています。

また、北方多聞の名として、知られています。四埵を守り

解説

福徳:幸福と財産

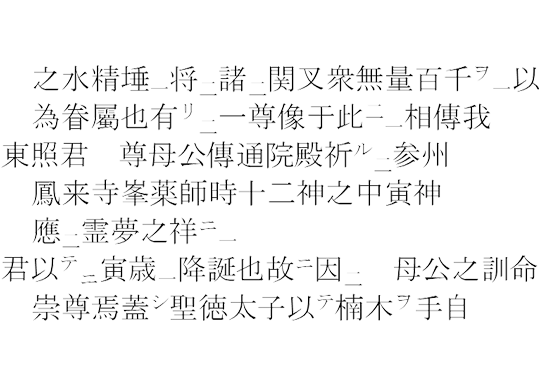

二頁

原本

書き下し

水精埵の多くの夜叉を率いた眷属なり。これ相伝わる。

東照君、母君伝通院殿、参州鳳来寺峯薬師祈願の時、寅神の霊夢の幸いあり。

君これに因り、寅歳の降誕なり。母君、聖徳太子の御自ら楠木作の像の崇尊を命ず。

翻訳

水精埵の多くの夜叉を率いた眷属であると、このように伝わっています。

家康公の母君伝通院が、参州鳳来寺峰薬師で祈願された際、寅の夢を観られました。これが、家康公の寅年生れの由来です。

母君は自ら家康公へ、聖徳太子作で楠木創りのお像を、尊崇することをお命じになりました。

解説

四埵:須弥山(円錐形)の四方の山腹を指す

水精埵:毘沙門天が住む場所を指す

参州:三河の国

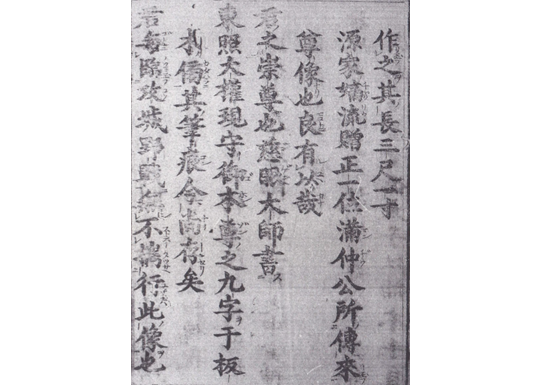

三頁

原本

書き下し

その丈三尺一寸なり。

源氏嫡流、贈正一位満仲公伝来の

お像なること故あるかな。

君の崇尊の像也と慈眼大師書す。

東照大権現守御本尊の九字、傍らの板木に筆痕存せり。

君、城攻め野戦に臨む毎に、この像を携行せざることなし。

翻訳

お像の高さは約94㎝で、贈正一位である源満仲公に縁のあるお像です。

慈眼大師が書いた、東照大権現守御本尊の九文字が、傍らの板木に筆跡としてあります。

家康公が城攻め野戦に挑む毎に、この像を携行されなかったことはありませんでした。

解説

慈眼大師:空海和尚

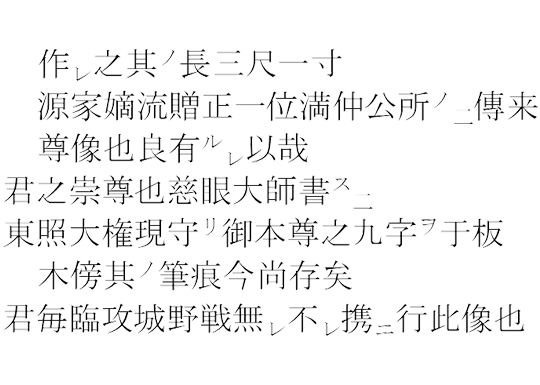

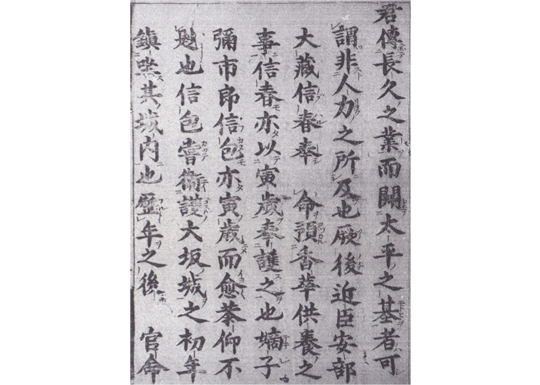

四頁

原本

書き下し

群を抜き類を超え、正しきを妨げしものを除き、天下を掌握安んじるは、この像の威徳なり。

天寶年、西凉府が危臨囲まれし時、仁王の密語を唱え、五百の鼠が弓弦を咬み切る。

倭と漢の違いあれど、その信ずるところ同じなり。

翻訳

群を抜き類を超えて、正しきを妨げるものを除き、天下を掌握安んじるは、このお像の威徳です。

天寶年、西凉府が危臨に囲まれた時、仁王の密語を唱え、五百の鼠が現れ、敵の弓の弦を噛み切りました。

日本と中国との違いはありますが、その信じる所は同じです。

解説

西凉府:漢族の王朝

危臨:敵

密語:仏の教え

五頁

原本

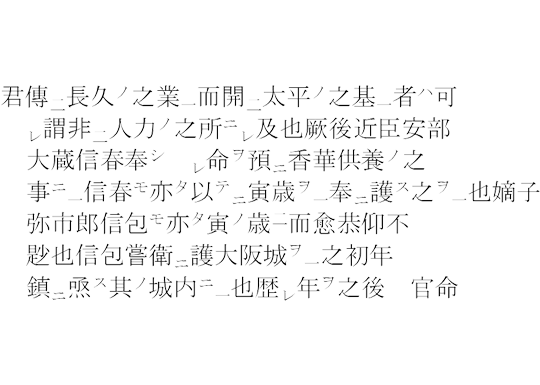

書き下し

君による長久の開業と太平の基は、人力の謂れに非ずなり。

その後、近臣安部大蔵信春この像を奉じ、香華供養の命を預かる。

晴信また、寅歳を奉護すなり。

嫡子の弥市郎信包もまた寅歳を以て、いよいよ恭仰少なからず。

信包かつて大阪城代に任ぜられし時、この像を城内に祀る。

翻訳

家康公による長久の開業と太平の礎は、人力を超えたものです。

天下泰平の世となり、家臣の安部信春がお像の供養を命ぜられました。

信春と嫡男弥市郎も、寅年でありお像を大いに敬愛しました。

信包が大阪城代に任ぜられた時、お像を大阪城内に祀りました。

解説

信包:弥市郎

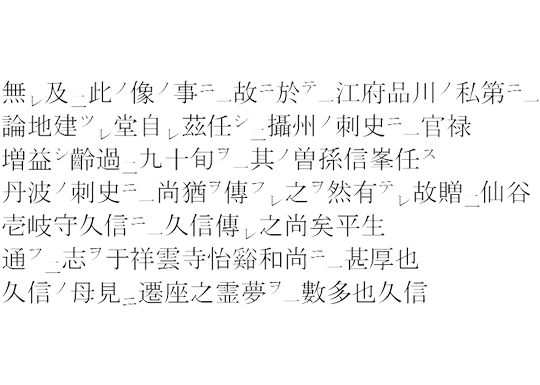

六頁

原本

書き下し

年へたる後、この像、官命及ばざるを故に於いて、江戸品川の自宅に自堂を建てこれを任す。

摂津守に任せられ、増禄し九十歳のおり曽孫信峯に任ず。

信峯丹波守に任ぜられる。然るに故有って仙谷壱岐守久信に譲る。

久信、祥雲寺怡谿和尚に志甚だ厚く通うなり。

信久の母、遷座の霊夢を見る事しばしなり。

翻訳

年を経て、幕府からのお像供養のお役目を終えたため、東京品川の自宅にお堂を建てて、お像をお祀りしました。

安部家は、増録し摂津守に任ぜられました。信春が九十歳を迎えたおり、曽孫信峯は、丹波守に任ぜられました。

その後、お像は信峯から仙谷壱岐守久信に譲られました。

久信は、祥雲寺怡谿和尚と昵懇でした。

久信の母は、お像の遷座の夢を度々見ました。

解説

仙石久信:安部信峯の姻戚

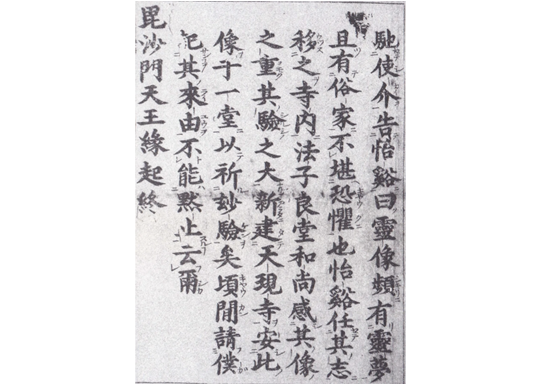

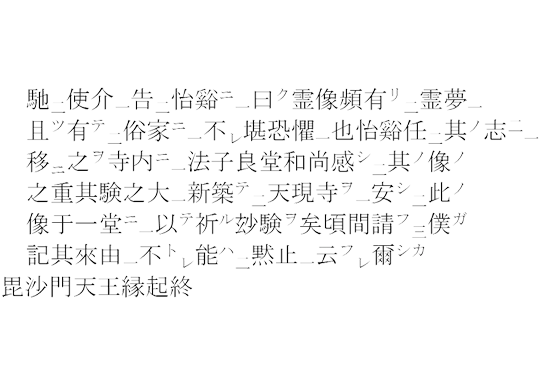

七頁

原本

書き下し

怡谿和尚曰く、霊像俗家にありて、恐懼なり。怡谿和尚、この志を法嗣良堂和尚に継ぐ。

良堂和尚新たに天現寺を建て、像を一堂に安じ、妙験を請う。

毘沙門天王縁起 終わり

翻訳

怡谿和尚曰く、お像が俗家にあることは、恐れ多いことである。

怡谿和尚は、家康公の志を、法嗣良堂和尚に引き継ぎ、良堂和尚は新たに天現寺を建て、お像をお堂に厚くお祀りしました。

毘沙門天王の縁起 終わり

解説

法嗣:仏法の継承者

『多聞山毘沙門天王之縁起』のまとめ

この縁起の詳細内容は、『動かざるは、新しき世のため。毘沙門天と天現寺の縁起。』に記載しています。また、江戸時代のガイドブックである『江戸名所図会』に、この縁起が転載されています。

『江戸名所図会』に紹介された、広尾のパワースポットです。

江戸名所図会は、江戸時代の観光ガイドブックです。その中に、広尾の多聞山天現寺が紹介されています。

『江戸名所図会』とは

江戸時代後期に刊行された、江戸とその近郊の名所案内です。名所の由来や歴史、祭礼、風俗などが、詳細に記述されています。長谷川雪旦による精密な挿絵が、豊富に盛り込まれています。

全7巻20冊からなり、神奈川・埼玉・千葉にわたる地域を網羅し、千を超える名所が収録されています。江戸時代の文化、風俗、生活を知る上で非常に貴重な資料として高く評価されています。

作者は、神田の町名主であった斎藤幸雄、斎藤幸孝、斎藤幸成(親子三代)によって、編纂されました。挿絵は、主に長谷川雪旦が担当しています。編纂は、寛政年間(1789-1801)に開始され、天保五年(1834)に前半の十冊、天保七年(1836)に後半の十冊が刊行されました。

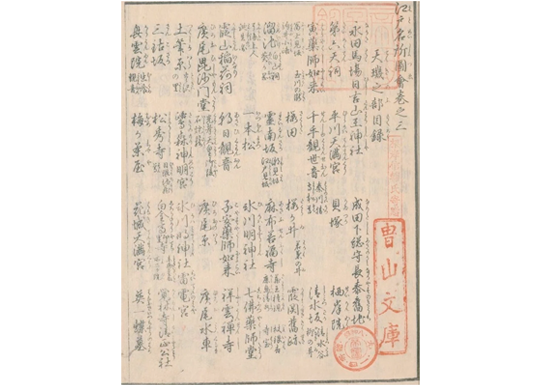

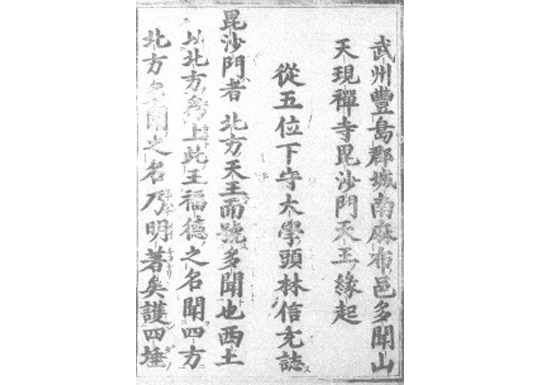

表紙と目次

標題の添え書きを見ると、天現寺は第三巻の七に記載されているようです。そして、目次の最上段に「広尾毘沙門堂」記載があります。

表紙

目次

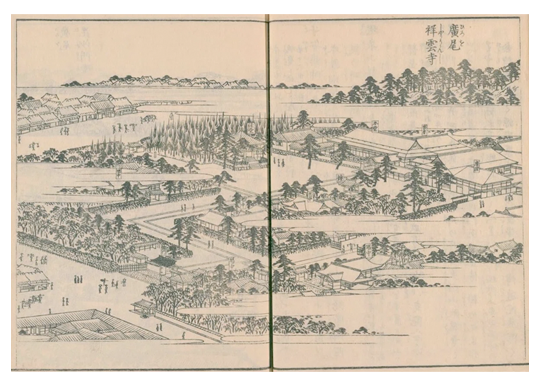

祥雲寺

地下鉄広尾駅そばにある、天現寺と同宗(臨済宗大徳寺派)のお寺です。

表祥雲寺(挿絵)

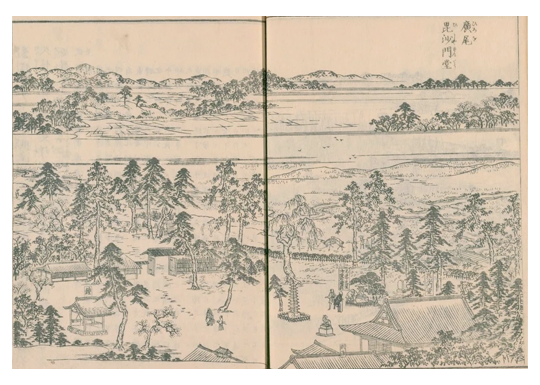

毘沙門堂

当時は、広尾の毘沙門堂と呼ばれていたようです。

毘沙門堂

解説ページ見開き中央の漢文部分は、徳川幕府の公文書『多聞山毘沙門天王之縁起』の記載がそのまま転記されています。

毘沙門堂(解説)

解説の前段

(翻訳)

尊信まし安部摂津守信春に御預あり其後仙石因幡守

久信の家に伝へ又祥雲寺に収め竟に当寺を開創し始てこゝに安置せり

本尊米由の記ハ林学士信光先生の文章にして当寺の什宝なり

解説の中段

転記されている『多聞山毘沙門天王之縁起』の詳細は、次のページに記載されています。

『多聞山毘沙門天王之縁起』負け知らずと呼ばれるは、斯くの如し。

解説の後段

(翻訳)

光孝天皇御陵石灯篭

毘沙門堂の前左の方にあり御斯石の灯篭にして甚ん

古雅よりいつれの頃にらありなん金森家より奇附ありしといふ

(翻訳)

土筆か原

渋谷川の南の原をしか名くまた此辺を豊沢の里と

呼へり上中下にわかれて渋谷の地に属せり

(翻訳)

驚森神明宮

同所相模殿橋より南の方田島町の右にあり別

当ハ天吉宗にして報恩寺兼帯す祭礼ハ五月廿八日なり相伝ふ

後冷泉院の御宇頼義朝臣東征瓠歌の時白旗を奴め祀るといふ

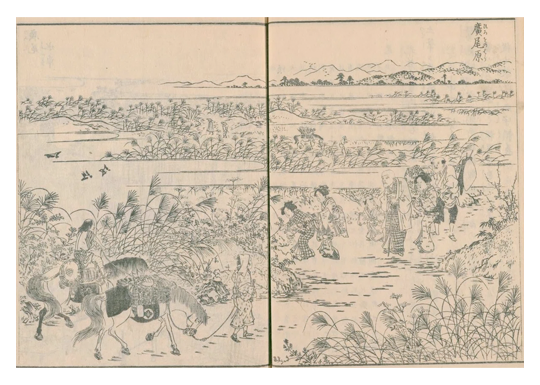

広尾原

広尾は、のどかな風景が広がっていたようです。

広尾原(挿絵)

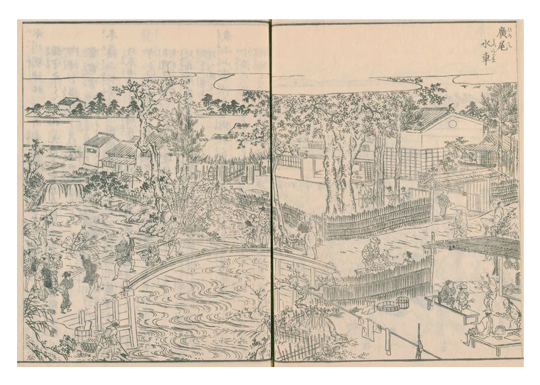

広尾水車

広尾川には、水車小屋があったようです。

水車(挿絵)

『江戸名所図会』のまとめ

毘沙門堂の解説に紹介されている『多聞山毘沙門天王之縁起』と、その詳細内容等については、次の記事に記載されています。

『動かざるは、新しき世のため。毘沙門天と天現寺の縁起。【毘沙門天の慧眼】

勝負事にご利益のある仏様として、絶大な信仰を集める毘沙門天について、東京南麻布の(臨済宗大徳寺派)多聞山天現寺のご本尊と開山(お寺の建立)の縁起についてお話しします。

はじめに

ご本尊は、「聖徳太子の作である」とか、「家康公の出陣の際には、守り本尊として戦陣(合戦における大将の宿営地)の中にお祀りされていた」など、ご住職がよく話されます。では、その様な逸話はどの様に伝えられて来たのでしょうか。口伝として歴代のご住職が語り継いでこられたことも確かです。それに加えて、江戸時代の古文書の中に、由来の一端を垣間見ることができます。ここでは、江戸時代の古文書の内容を元に、ご本尊と開山の由来についてお話しをいたします。

毘沙門天とはどの様な仏様か

多聞天とも呼ばれる毘沙門天という仏様について紐解いてみます。まず、お名前の文字の話しです。「毘」という字は、「たすける」という意味です。「沙門」は、修行する人(僧侶)を意味します。「天」は「神」に相当する言葉です。どれもインドの言葉(サンスクリット)を漢字に音写(読みに充てた)したものです。また、四天王としてお祀りされる場合は「多聞天」、単独でお祀りされる場合は「毘沙門天」と呼ばれます。

五世紀の古代インドの仏典『阿毘達磨倶舎論(あびだるまくしゃろん)』(インド語では、アビダルマ・コーシャ・バーシャ)に、神様・仏様・人や生き物が暮らす仏教世界について描かれています。その世界では、神様や仏様は須弥山(しゅみせん;妙高山とも呼ばれ、新潟県にこの名前の山があります)と呼ばれる四角錐の形をした大きな山にお住まいです。人や生き物はその麓で暮らしています。須弥山の中腹に四天王天という所があり、東西南北のそれぞれに神様おられて、仏法僧の仏教世界を守護されています。この神様方が、持国天、増長天、広目天、毘沙門天の四天王です。

四天王は、須弥山の頂上にお住いの帝釈天に仕え、八部鬼衆と呼ばれる配下の鬼神を従えて、共に佛法を守護する神様方です。毘沙門天は、インド神話ではクベーラ(財宝神)と呼ばれ、富と財宝の守護神かつ北の方角を守る天と呼ばれる神様(寿命のある神様)です。インドから中国に伝わった過程で、武神の性格が加わりました。日本では、武運と金運の仏様として信仰されています。また、七福神の中にも加えられ、民俗信仰の対象ともなっています。。

毘沙門天と虎のご縁

毘沙門天と寅との関りについてです。昔の日本では、年・月・日・時刻に干支を割り当てていました。この時間や時刻を表す干支の中で、寅にまつわる次の二つの話から、毘沙門天の使いは寅とされています。

一つめは、飛鳥時代の奈良県での話です。聖徳太子が物部氏との合戦のおり、信貴山で戦勝祈願されたおり毘沙門天が降臨されたのが、寅の年、寅の日、寅の刻であったと言われています。

もう一は、平安時代末期の京都府での話です。牛若丸(後の源義経)が鞍馬寺で修行のおり、毘沙門天が寅の月、寅の日、寅の刻に鞍馬山へ降臨されたと伝えられています。

寅と家康公のご縁

次に、寅と家康公との関りについてです。生まれの年・月・日・時刻の何れかに、寅が三つ入っていることを「三寅の福」といい、大変縁起が良いとされています。家康公は、寅の年・寅の日・寅の刻に生まれたとされ、「三寅」となります。この話は、数年前のNHK大河ドラマ『どうする家康』でも、家康公の母君を演じた松嶋菜々子さんにより描かれていました。

家康公の生母(於大の方/伝通院;1528-1602)は、家康公が寅神(いんしん)の霊夢により三寅として生まれた神の子であることから、徳川氏の祖先とされる多田源氏(清和天皇に繋がる武門の棟梁である源氏の一流)で祀られてきた寅神(毘沙門天)を、お祀りすることを家康公に命じたとされています。これが、家康公が毘沙門天を深く信仰された経緯です。

多聞山毘沙門天王之縁起

古文書と一口に言っても、筆書きの巻物、漢文による木版和綴じ本、かな文による木版和綴じ本と色々あります。また、徳川幕府の公式記録と言ってもも、歴代将軍について書かれた「御実記」、幕府直轄地(武蔵国と相模国)について書かれた「風土記」、寺社仏閣の由来や災害等について書かれた「縁起」があります。『多聞山毘沙門天王之縁起』は、漢文木版和綴じの縁起です。享保十二(1727)年に、大学頭である林信允により編纂されました。現物は、国会図書館や国立公文書館にも無く、愛知県西尾市の岩瀬文庫に収蔵されています。

多聞山毘沙門天王之縁起

江戸名所図会

江戸各所の案内書として、江戸時代後期(天保五~七年/1834~1836)に作成された、『江戸名所図会』(7巻20冊)に、「広尾 毘沙門天」として紹介されています。

江戸名所図会

お像の作者と徳川家

古文書には、ご生母(於大の方)が、お像をお祀りすることを家康公に命じたと記載されています。

母君、聖徳太子の御自ら楠作のお像の尊崇を命ずその丈三尺一寸なり

また、ご本尊は、多田満仲の念じ仏で、累代源氏(武家の棟梁)にてお祀りされていたとされています。

源氏嫡流、贈正一位満仲のお像なること故あるかな

守り本尊とは

守り本尊とは、生涯に渡りある人物を守り続けてくれる仏様のことです。生まれ年の干支に因んで選ばれ、守り仏としてその人を守護してくれます。家康公の守り本尊として、三尊(お三方)が知られています。

黒本尊(阿弥陀如来)浄土宗三縁山広度院増上寺(東京都港区)

白本尊(阿弥陀如来)浄土宗金米山宝台院(静岡県静岡市)

陣中守り本尊(毘沙門天) 臨済宗大徳寺派多聞山天現寺(東京都港区)。

陣中守り本尊とは

戦国時代の合戦において、軍勢の大将が陣取る本陣に祀られる戦勝祈願の仏様のことです。これは陣中を護持し、戦勝を祈願するためです、お像は厨子や龕(がん)に安置して、戦陣へ携行していました。

家康公の守り本尊のうち黒本尊と白本尊は、阿弥陀如来です。人々を極楽浄土へ導くありがたい仏様ですが、合戦においては味方の軍勢を極楽浄土へ導いて頂いては都合が良くありません。

ご本尊に付けられた板木に、家康公の側近として徳川幕府初期の政(まつりごと)に深く関与した、慈眼(じげん)大師(天海和尚/1536-1643)による、次の筆書が残されていたことによります。そして、縁起には次の様に記されています。

『東照大権現守御本尊』の九字、傍らの板木に筆痕存せり。君、城攻め野戦に臨む毎に、この像を携行せざることなし。

戦乱から天下泰平へ

また、お像の威徳について、縁起では次のように描いています。

群を抜き類を超えて正しきを妨げしものを除き、天下を掌握安んじるは、この像の威徳なり

さらに、江戸時代の清国で書かれた文献『聊斎志異(りゅうさいしい)』に描かれている逸話を引き合いに、そのご利益の大きさを描いています。

都が敵軍に囲まれたとき、仏の教えを唱えたると金色の五百の鼠が現れ敵軍の弓弦を噛み切って都を救ったという話です。そして、縁起には次のように表現されています。

君による長久の開業と太平の基は、人力の謂れ(いわれ)に非ずなり

天現寺開山の由来

ここまで、ご本尊についての話を進めてきました。次に、ご本尊を多聞山天現寺でお祀りしている由来についてです。

徳川幕府が開府し太平の世に移った後、徳川氏はお像を、家康公の岡崎時代からの譜代家臣である安部大蔵信春に委ね、お像の香華供養の任を命じました。信春の嫡男信包(のぶかね)は大阪城代に任ぜられ、お像を大阪城内にお祀りし、西国の諸大名への睨みを利かせていました。その後、大阪城代の官命を解かれた後、品川の私邸にお堂を建てて、お像を安置しました。

時が流れて、お像は安部家から姻戚にあたる幕臣の仙石壱岐守久信に引き継がれました。霊験あらたかなお像が俗家にあることを懼(おそ)れた久信は、親交があった瑞泉山祥雲寺の怡谿宗悦(いけいそうえつ)和尚に相談して、お像を祥雲寺に移しました。

さらに怡谿宗悦和尚は、法嗣(ほっす;佛法の後継者)の良堂宗温(りょうどうそうおん)和尚にお像を託しました。

ご威徳を人々へ

良堂和尚は新たに寺を建てて、お像を一堂に安置することを幕府に願い出ました。当時(享保の初め頃)は、八代将軍吉宗公の治政で、贅沢華美が禁止された、倹約令が出されておりました。そして、新たな寺院の建立は特別な理由のない限り許されませんでした。そこで、良堂和尚は、小日向御箪笥町(現在の文京区)にあった大徳寺末寺の普明寺を引継ぎ、享保四年(1719)現在の南麻布に移築し、多聞山天現寺と改め今日に至っています。

負け知らず

勝利へ導いた合戦

ご本尊が出陣されて、家康公が勝利された有名な合戦です。

今川義元 桶狭間(1560)

武田勝頼 長篠(1575)

豊臣秀吉 小牧・長久手(1584)

石田三成 関ヶ原(1600)

豊臣秀頼 大阪(1614,1615)

もう一つの証し

ご本尊が天現寺でお祀されて以降、寺を出られた記録はありません。幕末の鳥羽伏見の戦いを始めとする戊辰戦争には、ご出陣されていません。歴史に「もし」はありませんが、十五代将軍慶喜公が家康公に倣って、これらの戦いおいて、ご本尊を陣中にお祀りされていれば、合戦の結果も違ったものとなり、日本の歴史も変わったかもしれません。

戦勝祈願

合戦での陣中(本陣)では、どの様に戦勝祈願が行われていたのでしょうか。鬨を上げていました。鬨をあげるとは、戦国時代の合戦において、兵士の士気を鼓舞し、敵に対して戦闘の開始を告げるために発する叫び声です。大将が「えい・えい」と声をあげ、全軍が「おー」と声をあげます。これを、三回繰り返します。勝利を信じて鬨をあげれば、必ずや毘沙門様が勝利を手繰り寄せて下さると信じられていました。

三つのご利益

金運

毘沙門天は、財福の神と呼ばれています。その理由として、様々な持ち物や姿に由来すると考えられています。

宝塔:毘沙門天は左手に宝塔を持っていることが多いです。この宝塔は、中から様々な宝物が出てくるとされ、無限の富や福徳の象徴とされています。

鉾(ほこ)または戟(げき): 右手に持つ鉾や戟は、悪霊を退け、財産を守る力強さを示しています。

眷属(けんぞく):足元には毘沙門天の使者とされる獏(ばく)や鼠(ねずみ)が描かれることがあります。獏は金庫の鍵を開け、鼠は富を蓄えると言われています。

勝負事

毘沙門天を守護神として信仰した武将は、戦国時代を中心に何人か知られています。特に有名なのは、つぎの人物です。

上杉謙信:越後(新潟県)の戦国大名で、「軍神」とも呼ばれました。謙信は毘沙門天を深く信仰し、自ら毘沙門天の化身であると信じていたとも言われています。出陣の際には必ず毘沙門天に祈りを捧げ、その旗印にも「毘」の文字を用いていました。

伊達政宗:出羽国(山形県)と陸奥国(福島県)の戦国大名です。「独眼竜」として知られ、勇猛果敢な武将でした。政宗も毘沙門天を篤く信仰し、戦勝祈願を行ったと伝えられています。仙台には毘沙門天を祀る寺社も存在します。

今は合戦はなくなりましたが、人生において勝負を掛ける場合は多々あります。その際には、勝利を祈念して、ご本尊様の前で、鬨を上げてみてはどうでしょうか。

厄除け

弘化二年(1845)の大江戸大火、大正十二年(1923)の関東大地震、昭和二十年(1945)の東京大空襲と、幾たびかの大災害や戦乱に見舞われ、諸堂宇が灰燼に帰しました。その都度、当時のご住職をはじめ、縁者の方々のご尽力で難を逃れた、厄除けのご利益が大変高い仏様として信仰されています。

おわりに

天現寺へ訪れた際には、遠い昔に思いをはせながら、或いは、商売繁盛や金運の祈願、そしてご自身のここ一番の大勝負の勝利に願いを込めて、ご本尊を拝んでみられては如何でしょうか。

参考資料

多聞山毘沙門天王之縁起(林信允編纂)

江戸名所図会(斎藤幸雄・斎藤幸孝・斎藤幸成編纂)

須弥山と極楽(定方晟;ちくま学芸文庫)

仏教は宇宙をどう見たか(佐々木閑;DOJIN文庫)

存在の分析<アビダルマ>(櫻部建・山上春平;角川ソフィア文庫)

大乗仏教(佐々木閑;NHK出版新書)

科学するブッダ(佐々木閑;角川ソフィア文庫)